三、学校的性质

学校的类型是多种多样的。不同类型的学校(注解)具有不同的性质。不同性质的学校机构共同构成了国家的学校体系。这里所说的学校性质,不是指具体的某一类学校的性质,而是指所有学校共同具有的性质,或者说指学校的一般性质。

从学校举办者来说,有公立学校、私立学校和公私混合学校;

从教育对象的智力、体质或兴趣特征来说,有普通学校、特殊学校、专门学校之分;

从学校的层次来说,有小学校、中学校、大学校之别;

从学校与宗教的关系分,又可以区分出世俗学校和教会学校,等等。

(一)学校是一种社会组织

第一,学校是社会生活的一种形式,与其他的社会生活如经济生产、政治活动、宗教活动等一样,具有丰富的社会属性。学校活动一方面反映它所存在于其中的社会的总体属性,另一方面又构成社会组织网络中的一部分。

第二,学校教育的内容和手段主要是人类社会已经创造和积累下来的文明财富,离开这些文明财富,儿童的发展就无从谈起。

第三,学校教育的目的是提升学生服务社会的能力,而不是单纯地满足个人的某些知识、道德或审美偏好。

作为社会生活的一种形式,学校组织的构成要素——从学校理念到学校制度到教师的任职资格或学生的学习权利一直到学校的建筑样式——无不带有浓厚的社会性,与一定的社会政治制度、经济体制和生产方式、文化传统以及社会理想密不可分。(名家视点)

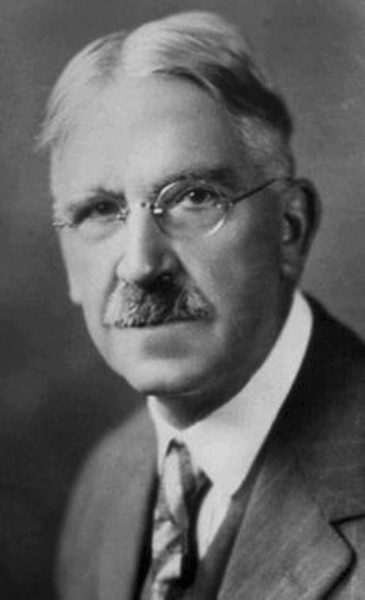

杜威(John Dewey)

1859-1952

美国教育思想家

我认为学校主要是一种社会组织。教育既然是一种社会过程,学校便是社会生活的一种形式。在这种社会生活的形式里,凡是最有效地培养儿童分享人类所继承下来的财富以及为了社会的目的而运用自己的能力的一切手段,都被集中起来。

——《杜威教育文集》

(二)学校是专门的教育机构

作为专门的教育机构,学校的专门性主要体现在:第一,专门的教育职能;第二,专门的教育人员;第三,专门的活动内容和形式;第四,专门的评价方式;第五,专门的经费支持。因此,比起其它社会组织来说,学校所要实现的教育目的更加明确,所要发挥的教育作用更加巨大,所要实施的教育活动更加系统,所要开展的教育评价更加科学和合理。(名家视点)

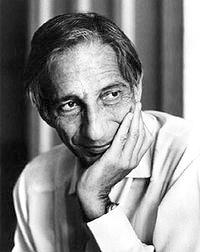

伊里奇(I. Illich)

1926-今

美国教育家

非学校化运动倡导者

美国教育家伊里奇明确地反对有关学校的上述认识。

在1971年出版的著名的《非学校化社会》(Deschooling Society)一书中,他指出近代以来人类所建立起来的以“组织化”、“制度化”和“仪式化”为主要特征的学校体系,在总体上具有“压制性”、“同质性”和“破坏性”,妨碍了真正的学习和教育,降低了人类自我成长的责任心,是导致许多人“精神自杀”的根源。

他提出,真正的教育应该是创造性的,依赖于对出乎意料的问题的惊奇,对事物的想像以及对生活本身的热爱。所有这些,都是现代叫做学校的地方所不能提供或满足的。因此,应该彻底颠覆制度化的现代学校教育以及建立于其上的学校化社会,代之以“教育网络”。

(三) 学校具有民族性

作为一种专门的教育机构,学校的工作,从教师的聘任到知识的选择到师生交往的方式,都必然地带有本民族文化的特色。没有任何民族文化特色的学校是根本不存在的。(名家视点)

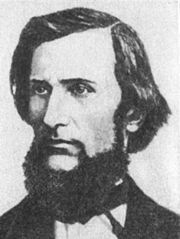

乌申斯基

1824-1871

俄国教育家

(1)适用于所有民族的国民教育的共同体系不论是从实际上,还是从理论上看,都是不存在的,因而德国的教育学不过是德国的教育理论。

(2)每一个民族都有自己独特的民族教育体系,因而一个民族借用另一个民族的教育体系是不可能的。

(3)其他民族在教育事业中所取得的经验,是所有民族的宝贵遗产,这就同世界史的经验属于所有的民族是一样的道理,不能按照其他民族的模式生活,不管这种模式如何具有吸引力;同样,也不能按照别人的教育体系进行教育,不管它是如何严整,如何经过周密的思考。在这方面,每一个民族都应该检验自己本身的力量。

——《公共教育的民族性》

在当前的全球化时代,学校的民族性不等于学校的封闭性和保守性,学校的民族性不是拒绝学习和借鉴其他国家教育思想、制度、模式、改革经验等的借口,也不是以古非今、裹足不前的理由。学校的民族性与世界性、学校的民族性与时代性是相统一的。

(四)学校处于不断变革之中

作为一种专门的教育机构的社会组织,学校并不是一层不变的,而是一直处于变革之中的。历史地看,能够引起学校变革的因素很多,政治因素、宗教因素、经济因素、军事因素、知识因素、技术因素等都扮演着学校变革的外部动力。(注解)学校内部的一些因素如学生的抵制与反抗、教师的不满与变革意识、校长学校价值观的转变等等,也都会引发学校微观活动方面的改变,构成学校变革的内在动力。卓越的教育者应该对引发学校变革的内外部因素非常了解,并自觉地根据社会发展和人的发展的要求推动并有效地领导学校变革。