(二)各级教育的发展

1.初等教育

19世纪初,法国的初等教育发展比较缓慢。拿破仑改革以后,初等学校主要由教会管理,国家负责监督,并给予一定的津贴。教育内容主要是读、写、算和帝国教义问答等。1830年,法国第二次资产阶级革命以后,工业革命的推动,使得初等教育成为国家发展的重要任务。1831年,法国索邦大学教授库新(Cousin)在考察德国的教育以后,提出了一份报告,建议学习德国的初等和中等教育,制定初等教育法令,发挥地方管理教育的积极性,“教师创造学校的思想”。1833年,法国教育部长基佐(Guizot)接受了这一思想,颁布了大力发展初等教育和师范教育的法案,规定在每一乡镇设立一所初等小学,在5000人以上的市镇设立一所高等小学,在每一省设立一所师范学校,为小学培养师资。同时规定教师必须经过培训,持有能力证书,才能到校任教,国家保证教师获得最低限度的工资。法案还决定由中央教育部门在地方设立小学教育检定委员会,取代过去教会的此项权力,负责检定教师资格的标准。基佐法案颁布后,法国初等教育和师范教育得到较快的发展。据统计,到1848年,法国初等学校数增加了一倍半。

19世纪初,法国的初等教育发展比较缓慢。拿破仑改革以后,初等学校主要由教会管理,国家负责监督,并给予一定的津贴。教育内容主要是读、写、算和帝国教义问答等。1830年,法国第二次资产阶级革命以后,工业革命的推动,使得初等教育成为国家发展的重要任务。1831年,法国索邦大学教授库新(Cousin)在考察德国的教育以后,提出了一份报告,建议学习德国的初等和中等教育,制定初等教育法令,发挥地方管理教育的积极性,“教师创造学校的思想”。1833年,法国教育部长基佐(Guizot)接受了这一思想,颁布了大力发展初等教育和师范教育的法案,规定在每一乡镇设立一所初等小学,在5000人以上的市镇设立一所高等小学,在每一省设立一所师范学校,为小学培养师资。同时规定教师必须经过培训,持有能力证书,才能到校任教,国家保证教师获得最低限度的工资。法案还决定由中央教育部门在地方设立小学教育检定委员会,取代过去教会的此项权力,负责检定教师资格的标准。基佐法案颁布后,法国初等教育和师范教育得到较快的发展。据统计,到1848年,法国初等学校数增加了一倍半。 1838年,法国师范学校发展到76所。1848年,法卢(Vicomte Frederic de Falloux,1811-1886)任教育部长时,通过法案又加强了教会管理教育的权力,教会学校也得到一定的发展。19世纪70年代,法国基本完成了工业革命,国民教育引起了人们的重视,普及初等教育成为教育发展的重点。1881年和1882年,法国教育部长费里(Jules Ferry,1832-1893)两次颁布有关初等义务教育的法令,史称“费里教育法”。法令规定,儿童6-13岁为义务教育阶段,初等教育和师范教育实行免费;重申教师任教须获得国家颁发的证书;要求学校不得饰有宗教标识,不得开设宗教课,但允许假日在校外接受家长所希望的宗教教育。总之,费里教育法体现了法国教育义务、免费和世俗性的三原则,为法国国民教育的发展奠定了基础。

1838年,法国师范学校发展到76所。1848年,法卢(Vicomte Frederic de Falloux,1811-1886)任教育部长时,通过法案又加强了教会管理教育的权力,教会学校也得到一定的发展。19世纪70年代,法国基本完成了工业革命,国民教育引起了人们的重视,普及初等教育成为教育发展的重点。1881年和1882年,法国教育部长费里(Jules Ferry,1832-1893)两次颁布有关初等义务教育的法令,史称“费里教育法”。法令规定,儿童6-13岁为义务教育阶段,初等教育和师范教育实行免费;重申教师任教须获得国家颁发的证书;要求学校不得饰有宗教标识,不得开设宗教课,但允许假日在校外接受家长所希望的宗教教育。总之,费里教育法体现了法国教育义务、免费和世俗性的三原则,为法国国民教育的发展奠定了基础。

2.中等教育

19世纪初,法国的中等教育主要类型是国立中学和市立中学。国立中学实行寄宿制,重古典学科,主要为学生升大学服务。开设的课程包括法语、文学、古典语文(拉丁语和希腊语)、修辞学、道德、数学、理化、天文、史地等。市立中学的课程要求低于国立中学,学生毕业后可以获得学士学位,担任国家官员。19世纪中叶,随着近代科学技术的发展,法国中学开始了近代课程的改革,实科课程和教学引起重视。1852年,中学的课程出现文、实分科,并规定无论学习何种课程的中学毕业生,都可以获得学士学位,具有升学的资格。但受传统观念的影响,学习实科课程的毕业生,被认为其学业程度是较低的。1865年,法国改变实科课程的做法,设立了专门培养专业人才,具有实科性质的中学。学校课程除数理、天文、化学外,还有商业算术、商业地理、薄记、工业发明史及工业法规等。1891年,这种学校改称现代中学,但地位仍不受重视。为了解决这一问题,1898年,法国政府成立专门的委员会,对中等教育进行调查。在通过的决议中认为,应当限制开设古典学科的范围和减少学习古典学科的人数,重视实科课程的存在,不断增加相应的科目。总之,在中等教育发展过程中,法国既坚持保留自己的传统,又不断加以改革,以适应社会的发展变化。

3.高等教育

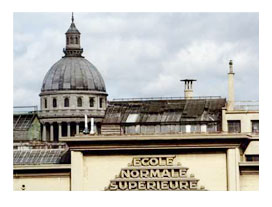

法国的高等教育在拿破仑时期已有了一些专门的学校和学院,其中,巴黎理工学校、巴黎师范学校改为巴黎高等师范学校,开始承担培养高级文职官员的任务。进入80年代以后,女子中等教育受到重视,1881年,又建立了一所巴黎女子高等师范学校,专门培养女子中学的教师。按照帝国大学令的规定,法国每一大学区都有一所大学,国家任命的大学区总长同时就是该学区大学的校长。在19世纪,法国的一些古老的大学适应社会的发展,不断进行改革,同时,又建立一些新的大学,这些大学在培养资产阶级所需要的人才方面发挥了重要的作用。在这一时期,法国大学的学科设置也发生了重要的变化。文科改变了原有的预科性质,成为独立的专业。神学科的地位下降,并由法学科取代,培养律师成为高等教育的重要任务。随着社会的发展,医科和理科也开始受到重视,得到较快的发展。同时,学校的结构和规模也在发生较大变化,如巴黎大学已发展成为一所拥有许多独立学校,具有近代大学规模的综合性大学。

法国的高等教育在拿破仑时期已有了一些专门的学校和学院,其中,巴黎理工学校、巴黎师范学校改为巴黎高等师范学校,开始承担培养高级文职官员的任务。进入80年代以后,女子中等教育受到重视,1881年,又建立了一所巴黎女子高等师范学校,专门培养女子中学的教师。按照帝国大学令的规定,法国每一大学区都有一所大学,国家任命的大学区总长同时就是该学区大学的校长。在19世纪,法国的一些古老的大学适应社会的发展,不断进行改革,同时,又建立一些新的大学,这些大学在培养资产阶级所需要的人才方面发挥了重要的作用。在这一时期,法国大学的学科设置也发生了重要的变化。文科改变了原有的预科性质,成为独立的专业。神学科的地位下降,并由法学科取代,培养律师成为高等教育的重要任务。随着社会的发展,医科和理科也开始受到重视,得到较快的发展。同时,学校的结构和规模也在发生较大变化,如巴黎大学已发展成为一所拥有许多独立学校,具有近代大学规模的综合性大学。

2.思考法国在大革命前后教育的不同,有什么样的发展趋势?